您的浏览器不支持此视频格式公富网配资

在成都的一座沉浸式体验馆内,游客戴上轻便的AR眼镜,伸出手指轻轻一点,眼前瞬间展开一场古蜀国祭祀仪式──青铜神树在虚拟空间中缓缓生长,黄金面具在空中旋转,耳畔响起远古的吟唱。这不是科幻电影,而是基于三星堆文物高精度数据复原的数字场景,成为了游客可随时身临其境地体验的历史文化。

与此同时,在川西高原,传承千年的羌绣正被逐一扫描、标注、入库。一朵“羊角花”刺绣图案,经过数字提取和AI设计后,数字纹样“绣”在了现代家居、国风服装配饰上。

文化遗产的数字化保护利用,文化大省四川正在书写自己的数字新篇章。

2025年世界互联网大会乌镇峰会11月7日开幕,文化遗产数字化保护与传承论坛备受关注。在全国率先完成文化大数据“高速公路”基座建设的四川,又将分享哪些经验?

记者对话四川省文化大数据有限责任公司(以下简称“省文化大数据公司”)董事长、总经理陈晓鹏,他为我们描绘了一幅未来五年“人人可参与、处处可体验”的巴蜀文化新图景──从数据资产化到产业新生态,数字化正让文化遗产从“被保护”走向“被激活”。

四川省文化大数据有限责任公司董事长、总经理陈晓鹏

传承革新:文化不再被动观看 而是可共创传播的“活态资源”

数字化对文化遗产保护与传承的根本性价值,在陈晓鹏看来,这远不止于技术层面的进步。“几十年来,我们从全息拍摄发展到激光扫描与三维重建,技术不断迭代。但今天的数字化之所以具有颠覆性,是因为它重构了文化遗产与社会大众之间的连接方式。”

他进一步阐释,过去的文化遗产数字化成果往往局限于研究机构或特定展览场景,普通公众难以触及。而今天,从智能手机到AR/VR沉浸式场馆,数字文化体验已无处不在。例如,在省文化大数据公司为都江堰千年遗产步道打造的“剧游·都江堰”数字文旅体验项目中,用户通过AR扫描就能触发互动公富网配资,以数字剧游的形式了解文化内容。“人们不再是被动观看,而是可以走进虚拟石窟、体验川剧变脸、‘参与’古蜀国的祭祀仪式──文化遗产真正成为可互动、可感知、可消费的生活内容。”

“剧游·都江堰”数字文旅体验(图片由受访者提供)

与此同时,人工智能的兴起,也为文化内容的再生产注入了全新动力。陈晓鹏特别提到,从2023年开始,基于文化数据素材的AI创作就进入了爆发阶段。“无论是生成一段三星堆文物解说视频,还是设计一套羌绣纹样的文创产品,效率与创意都实现了过去无法想象的提升。文化遗产不再只是被保存的‘记忆’,而是成为可以不断衍生、共创、传播的‘活态资源’。”

技术革新:搭建“文化高速公路” 数据资源转为发展优势

作为文化资源大省,四川如何在全国文化数字化布局中走在前列?陈晓鹏将其归因于“资源+制度+执行”的三重合力。

“四川拥有三星堆、九寨沟、川剧、川菜等众多超级文化IP,这是我们推进数字化的天然基础。”据四川省文化和旅游厅统计,全省现有世界遗产5处,国家级非遗代表性项目153项,文化资源的丰富性与多样性居于全国前列。

羌绣纹样的文创产品

而在制度层面,2022年四川省委宣传部牵头启动文化数字化战略,明确提出“没有路就闯一条路,没有标准就创一套标准”。2023年5月,由四川新传媒集团有限公司牵头,并联合六家省属文化企业(单位)共同成立的省文化大数据公司,承担四川省文化大数据中心及四川省文化数据服务平台的建设运营。此举被认为是四川推进文化数字化的一次融合创新性实践。

如今公富网配资,四川文化大数据体系省市县三级贯通这幢“大楼”的地基搭建完成,且四川文化行业高质量数据集成功入选国家数据局“先行先试”名单,标志着其探索已获得国家层面的认可。

陈晓鹏用“文化高速公路”来形象比喻“文化大数据体系”。“过去,文化数据像散落在不同地区的孤岛──博物馆、非遗传承人、地方志办公室……彼此难以联通。我们首先要做的,是构建一个省级平台,将数据从‘小水池’汇成‘大资源池’。”

他进一步解释,数据汇聚只是第一步,更关键的是对数据实施“治理”──清洗、标注、分类、入库,使其成为可检索、可理解、可再使用的资源。“比如一张羌绣的照片,不仅要清晰呈现纹样,还要标注其民族背景、技艺特点、象征意义,这样才能为后续创作提供有效素材。”

截至目前,省文化数据服务平台已服务全省近200家文化机构,形成“物理分散、逻辑统一”的数据网络。预计到2025年底,将汇聚2–3PB的高质量文化数据资源。陈晓鹏强调,平台的目标并非简单“囤积数据”,而是支持从数据到产品、从资源到产业的转化。“我们正在推进三星堆沉浸式展厅、安岳石窟3D环幕、嘉陵江文化体验馆等项目,未来还将拓展至古蜀道、大千文化、三线建设遗产等场景,让数据真正‘用起来’。”

数字资产3D模型羌绣纹样特写(图片由受访者提供)

协作革新:融合共建 大幅降低数字化成本

在数据融合与平台共建的过程中,如何平衡各方在数据权益、安全与开放之间的张力?陈晓鹏坦言,这是文化数字化推进中的核心挑战。

“我们采取的是‘双权限机制’与‘三权分置’相结合的方式。”他解释,双权限机制依托于宣传文化系统原有的数据管理框架,保障基础的数据安全与分级使用;而“三权分置”则指国家提出的数据资源持有权、数据加工使用权与数据产品经营权的数据产权制度,四川在此基础上进一步推进制定数据知识产权管理办法与资产登记系统,未来还可能引入区块链技术实现数据溯源与权限保护。

“这不仅是为了保护原有数据主体的权益,更是为了激励更多机构与个人参与文化数据的开发与利用。”陈晓鹏说,“我们希望未来每个人都能在合规的前提下,基于文化数据创作新产品,甚至从中获得收益。”

而在推动跨部门协作方面,他特别强调“融合共建”的四川模式。“过去,文化遗产保护常陷入‘单点作战’──一个博物馆做一个数字化项目,一个景区建一个VR体验中心,投入大、重复多、效益低。我们通过统一平台、统一标准与模块化工具,大幅降低了数字化成本。这不仅节约了资金,更形成了规模效应。我们从全省层面统筹推进,让每一个县市的文化机构都能以低成本接入高水准的数字化服务。”陈晓鹏说。

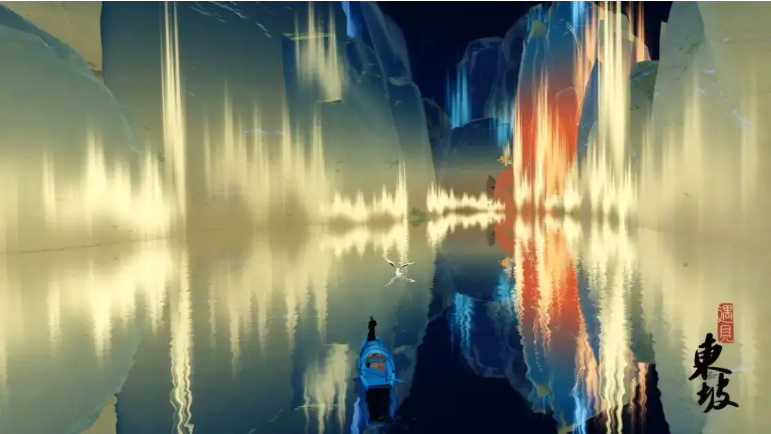

正如由省文化大数据公司运营的文化元宇宙品牌“元数空间”,将“遇见东坡”“中国诗词盛会”“火星见习生”等元宇宙沉浸展引入到南充市博物馆,让地市级观众也能体验高水准数字文化内容。

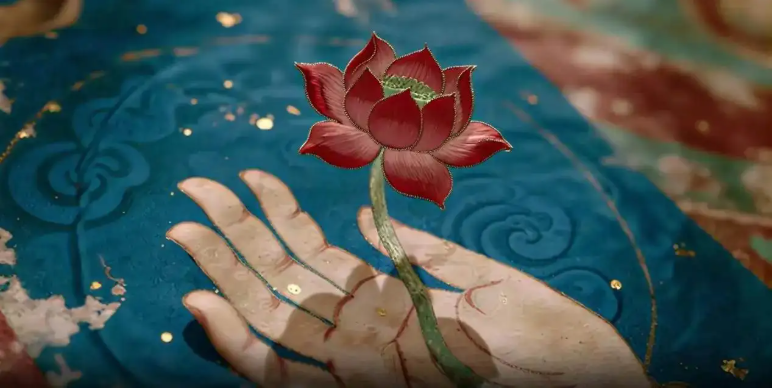

非遗系列AIGC精品短剧 《莲花圣纹》(图片由受访者提供)

产业革新:文化人人可参与 处处可体验

在访谈的最后,陈晓鹏描绘了五年后普通人可数字化感知巴蜀文化的新场景。

“我希望,未来的文化消费不再被低质内容充斥,而是由优秀、鲜活、有深度的数字文化产品主导。”他指出,随着终端设备的普及与AI技术的成熟,人们可通过手机、AR眼镜、沉浸式空间等随时随地“进入”文化场景──在做饭时间“走进”川菜非遗厨房学习菜谱,周末在家中“参与”一场川剧表演、“漫游”九寨沟的四季。

与此同时,文化遗产数字化也将重塑未来的就业与创作生态。“我相信,文化创意领域会成为新的就业赛道。”陈晓鹏认为,“基于四川丰富的文化数据资源,我们完全可以培育一批‘数字文化创造者’──他们可能是AI训练师、沉浸式编剧、文化遗产解说者……他们将把文化数据转化为具有情感与故事的产品。”

而更深远的目标是让数字化成为文化自信的基石。“文化遗产中蕴藏着一个民族的价值观与精神内核。通过数字化的方式,我们可以让青少年在沉浸体验中理解何为‘天人合一’,何为‘工匠精神’。这种润物无声的教化,或许才是文化遗产数字化的根本使命。”

借由2025年世界互联网大会乌镇峰会,陈晓鹏希望向世界传递这样一种声音:文化遗产的数字化不是技术的独舞,而是人类文明的合奏。“四川愿意分享‘融合共建’的经验,也期待与国际社会携手,构建一个全球性的文化遗产数字协作网络。因为我们相信,文明的光芒,从来因交流而更加璀璨。”

“遇见东坡”元宇宙沉浸展实机剧照(图片由受访者提供)公富网配资

财盛证券官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。